民國時代,內憂外患接踵而至,黑暗中卻有羣星閃耀,眾多教育家為國儲才,鞠躬盡瘁。當中最具代表意義的人物,是同樣享有“永遠的校長”美譽的蔡元培和梅貽琦。

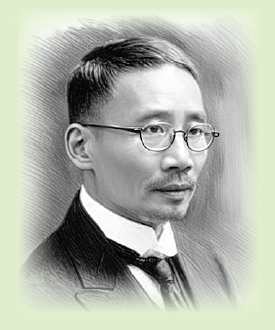

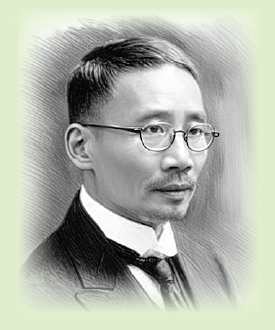

北京大學前身是京師大學堂,學生多為做官求財而來,無求學之心。一九一六年,蔡元培接任校長,整頓歪風。蔡先生就任時向師生發表演說,提出三個要求:抱定宗旨、砥礪德行、敬愛師友。這三點是他對師生的期望,也是他一生守持的信念。

蔡元培“循思想自由原則,取兼容並包主義”主持校政。這種“思想自由、兼容並包”的精神,從他親聘的教員可見一斑:陳獨秀提倡民主科學,認為馬克思主義是救國唯一出路;辜鴻銘堅守傳統,主張恢復帝制;胡適建議全盤西化,擁抱西方文明。只要有真才實學,不問出身,不計資歷,不論年紀,都可加入北大,自由表達學術主張。在蔡先生領導下,北大百花齊放,成為新文化運動的策源地、思想學術的殿堂。

在那個風雨如晦的年代,蔡元培訓示學生“讀書不忘救國,救國不忘讀書”。蔡先生認為,學生不應閉門造車,但是“在學校裏面,應以求學為最大目的”。學生高昂的愛國熱情令他感動,但他亦告誡學生不要因政治犧牲學業。一九一九年五月四日,學生遊行抗議,反對政府在喪權辱國的“巴黎和約”上簽字。蔡先生不但沒有遵照教育部的訓令開除參加遊行的學生,還連夜奔走,營救了三十二名被捕學生。蔡先生帶領全校師生在校園迎接獲釋的北大學生,兩天後辭職。

蔡元培以宏大的胸襟、遠大的眼光改革校政,使北大從衙門式的舊學堂,變成真正的學府。後來蔡先生擔任大學院院長,全力支持蕭友梅創辦國立音樂院(現為上海音樂學院),又在西湖邊設立國立藝術院(現為中國美術學院),實踐“以美育代宗教”的理念,填補藝術教育的空白。一九四零年,蔡先生在香港病逝,長眠香港仔華人永遠墳場。

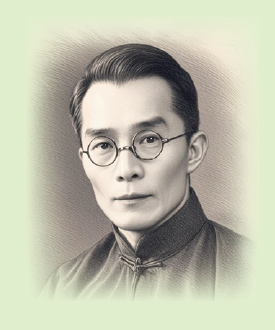

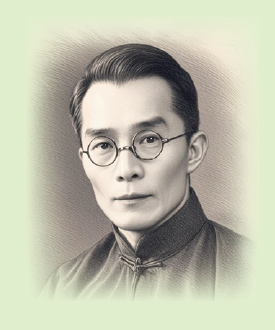

自辛亥革命以來,清華大學長期動蕩不安,二十年內十易校長。一九三一年,清華終於迎來梅貽琦,開啓輝煌年代。梅先生在就任演說中留下一句擲地有聲的名言:“所謂大學者,非謂有大樓之謂也,有大師之謂也。”在他眼中,大學能成為學術殿堂,關鍵在於有學問高深的老師。

平津淪陷後,清華大學、北京大學、南開大學一同南遷,組成臨時大學,不久再西遷昆明,定名為國立西南聯合大學。北大南開校長另有事務,長期不在昆明,日常校務由梅貽琦一力承擔。三大學府校風各異,學生比例不同,難免會有紛爭。梅先生持廉守正,維持各方人事平衡,兼顧三校利益,即使偶有爭執,始終以大局為重。西南聯大雲集陳寅恪、錢穆、華羅庚、陳省身等大師,培育出諾貝爾獎得主、“兩彈一星”元勳,以及百多位兩院院士。戰火中縱然物資極度匱乏,西南聯大仍能欣欣向榮,正好證明梅先生的真知灼見。

梅貽琦正直無私,安貧樂道。每年招生,遇有顯貴上門為子女說項,請予通融錄取,梅先生總是一一婉拒。即使自己的小女兒沒考上,這個剛正的父親也絕不徇私。抗戰中期物價飛漲,梅夫人曾擺地攤、賣糕點以幫補家計;兒子跑警報弄丟眼鏡,亦無餘錢另配;家中留客吃飯,要典當衣物才有錢加菜。儘管手頭拮据,梅先生仍不斷濟助有困難的師生。梅先生為清華奉獻一生,數十年來生活窘迫,始終不改其志。一九六二年,梅先生在台北病故後,人們發現病床下有一皮包,內有庚子退款基金的帳簿,當中帳目清晰,分毫不爽。梅先生留得清白在人間,在生命最後一刻,念茲在茲者,還是清華。

蔡元培說:“教育者,非為已往,非為現在,而專為將來。”梅貽琦則以游魚為喻,說老師如大魚前導,學生如小魚尾隨。智者之言,放諸今日仍是振聾發聵。兩位校長言傳身教,在破碎山河中延續薪火,猶如綿綿春雨,潤物無聲。