民国时代,内忧外患接踵而至,黑暗中却有群星闪耀,众多教育家为国储才,鞠躬尽瘁。当中最具代表意义的人物,是同样享有“永远的校长”美誉的蔡元培和梅贻琦。

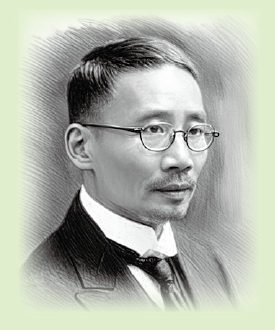

北京大学前身是京师大学堂,学生多为做官求财而来,无求学之心。一九一六年,蔡元培接任校长,整顿歪风。蔡先生就任时向师生发表演说,提出三个要求:抱定宗旨、砥砺德行、敬爱师友。这三点是他对师生的期望,也是他一生守持的信念。

蔡元培“循思想自由原则,取兼容并包主义”主持校政。这种“思想自由、兼容并包”的精神,从他亲聘的教员可见一斑:陈独秀提倡民主科学,认为马克思主义是救国唯一出路;辜鸿铭坚守传统,主张恢复帝制;胡适建议全盘西化,拥抱西方文明。只要有真才实学,不问出身,不计资历,不论年纪,都可加入北大,自由表达学术主张。在蔡先生领导下,北大百花齐放,成为新文化运动的策源地、思想学术的殿堂。

在那个风雨如晦的年代,蔡元培训示学生“读书不忘救国,救国不忘读书”。蔡先生认为,学生不应闭门造车,但是“在学校里面,应以求学为最大目的”。学生高昂的爱国热情令他感动,但他亦告诫学生不要因政治牺牲学业。一九一九年五月四日,学生游行抗议,反对政府在丧权辱国的“巴黎和约”上签字。蔡先生不但没有遵照教育部的训令开除参加游行的学生,还连夜奔走,营救了三十二名被捕学生。蔡先生带领全校师生在校园迎接获释的北大学生,两天后辞职。

蔡元培以宏大的胸襟、远大的眼光改革校政,使北大从衙门式的旧学堂,变成真正的学府。后来蔡先生担任大学院院长,全力支持萧友梅创办国立音乐院(现为上海音乐学院),又在西湖边设立国立艺术院(现为中国美术学院),实践“以美育代宗教”的理念,填补艺术教育的空白。一九四零年,蔡先生在香港病逝,长眠香港仔华人永远坟场。

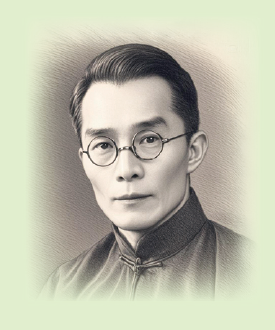

自辛亥革命以来,清华大学长期动荡不安,二十年内十易校长。一九三一年,清华终于迎来梅贻琦,开启辉煌年代。梅先生在就任演说中留下一句掷地有声的名言:“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”在他眼中,大学能成为学术殿堂,关键在于有学问高深的老师。

平津沦陷后,清华大学、北京大学、南开大学一同南迁,组成临时大学,不久再西迁昆明,定名为国立西南联合大学。北大南开校长另有事务,长期不在昆明,日常校务由梅贻琦一力承担。三大学府校风各异,学生比例不同,难免会有纷争。梅先生持廉守正,维持各方人事平衡,兼顾三校利益,即使偶有争执,始终以大局为重。西南联大云集陈寅恪、钱穆、华罗庚、陈省身等大师,培育出诺贝尔奖得主、“两弹一星”元勋,以及百多位两院院士。战火中纵然物资极度匮乏,西南联大仍能欣欣向荣,正好证明梅先生的真知灼见。

梅贻琦正直无私,安贫乐道。每年招生,遇有显贵上门为子女说项,请予通融录取,梅先生总是一一婉拒。即使自己的小女儿没考上,这个刚正的父亲也绝不徇私。抗战中期物价飞涨,梅夫人曾摆地摊、卖糕点以帮补家计;儿子跑警报弄丢眼镜,亦无余钱另配;家中留客吃饭,要典当衣物才有钱加菜。尽管手头拮据,梅先生仍不断济助有困难的师生。梅先生为清华奉献一生,数十年来生活窘迫,始终不改其志。一九六二年,梅先生在台北病故后,人们发现病床下有一皮包,内有庚子退款基金的账簿,当中账目清晰,分毫不爽。梅先生留得清白在人间,在生命最后一刻,念兹在兹者,还是清华。

蔡元培说:“教育者,非为已往,非为现在,而专为将来。”梅贻琦则以游鱼为喻,说老师如大鱼前导,学生如小鱼尾随。智者之言,放诸今日仍是振聋发聩。两位校长言传身教,在破碎山河中延续薪火,犹如绵绵春雨,润物无声。