近年,一种有数百年历史的神秘文字悄然走进了我们的日常生活。有人把这种文字设计成电脑字体,为古字注入生命力;有人巧妙地把它融入服装设计,在国际时装周的舞台上大放异彩;有人甚至把它纹在身上,彰显女性力量。这种充满魅力的文字拥有一个独特的名称──女书。

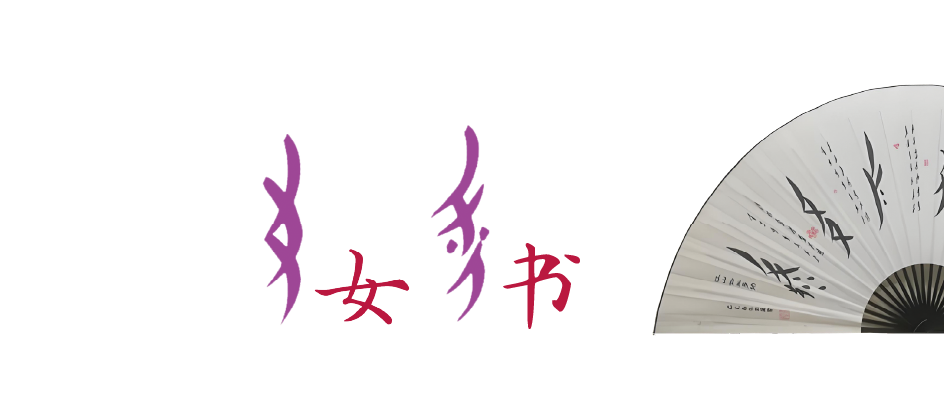

女书又称“女字”,是世上独一无二的女性文字,一直以“传女不传男,母传女,老传少”的方式,在湖南江永县一带流传,女子方能读懂。女书常用字仅数百个,字符呈长菱形,娟秀纤细,只有点、竖、斜、弧四种笔画,写在折扇纸张之上,亦绣在花带、巾帕等物上。女书一字一音,五言或七言成句,以当地土语吟唱,故又称“女书歌”。

中国自古“书同文”,以汉字为主要书写文字,为何还要另造新字?答案很简单:男尊女卑。

在那个崇尚缠足、三步不出闺门的年代,江永的妇女大多没有机会读书识字,只能在纺纱织布间消磨青春。即便嫁人,世界依旧逼仄,纺车的咿呀声、灶台的烟火气、孩子的哭闹声成为她们终身的囹圄。她们无法学习汉字,于是便创造自己的文字。博学的男子称为“君子”,精通女书的女子便称为“君子女”。君子女胡慈珠的《女书之歌》道尽个中辛酸:“新华女子读女书,不为当官不为名。只为女人受尽苦,要凭女书诉苦情。”旧时女性有太多的悲苦要倾诉:所嫁非人的哀怨、婆家欺凌的酸楚、守寡无子的凄凉⋯⋯这些苦难对妇女来说绝不陌生,但唯独在江永这个荒僻之地,女子化身仓颉造字,以隐秘而独特的密码互相沟通,互相扶持。

江永一带的年轻姑娘常义结金兰,其中同年出生、性情投契的更会结为“老同”。双方家庭为隆重其事,不但特意修书,还会举行结拜仪式,两人结下盟誓,一生不离不弃。当地女子以女书在手帕、信笺、折扇上写下私密之语,与姊妹或老同互诉衷肠。每逢四月初八斗牛节、六月六日吹凉节,村里的姑娘都会聚在一起,读纸、读扇、习女书、做针线活,你一言,我一语,道出自己的凄楚,聆听他人的愁苦,给予彼此慰藉和力量。凡有婚嫁,好姊妹都会在新娘婚后第三天,带着专为新娘而写的三朝书往婆家,交给女眷在众人面前唱读。执笔者用女书记下昔日情谊,道出不舍,当中还有规劝之辞、庆贺之语,亦顺道一吐苦水。

到了晚年,妇女用纤巧的女书写自传,把一辈子的甜酸苦辣,尽寄字里行间,当一回自己故事的主角。然而,当地有“人死书焚”的习俗,女书自传大多成为殉葬品,不是长埋地下,就是烧成灰烬,以致存世作品寥寥无几。

女书不仅是女性之间情感交流的重要工具,还是祭祀神灵必备的书写和吟咏媒介。每年五月,江永的妇女把愿望写在纸上扇上,带往花山庙祭祀姑婆神。仪式完成后,想学女书的姑娘可取一份祷文回家摹写学习,来年祭拜时连同自己新写的祭文一并带回庙中。满载人间所求所愿的庙宇,渐成传授女书的知识殿堂。

时代进步了,女性也能接受正规教育,汉字不再是男性专用的“男书”,女书难免没落。直到上世纪八十年代,这种古字在濒临失传之际,终于走出偏僻山乡,进入国人视野。二零零四年,最后一位在传统生活环境自然习得女书的传人阳焕宜去世,但女书并未就此沉寂。女书不但在二零零六年荣列国家首批非物质文化遗产名录,更成为文艺创作的灵感源泉。除了邝丽莎的小说《雪花与秘扇》和由李冰冰、全智贤担纲演出的同名电影外,国际著名作曲家谭盾的交响诗《女书》,以及获提名奥斯卡最佳纪录长片的《密语者》,都以江永女书为主题。

女书宛如从尘埃中绽放的娇花,在困厄中茁长,象征着女子的情谊、才华与觉醒。那如剑如柳的一笔一画勾勒出一个时代的悲喜,亦诉说着女性如何自强自立,最终成为自己的主人。