近年,一種有數百年歷史的神秘文字悄然走進了我們的日常生活。有人把這種文字設計成電腦字體,為古字注入生命力;有人巧妙地把它融入服裝設計,在國際時裝周的舞台上大放異彩;有人甚至把它紋在身上,彰顯女性力量。這種充滿魅力的文字擁有一個獨特的名稱──女書。

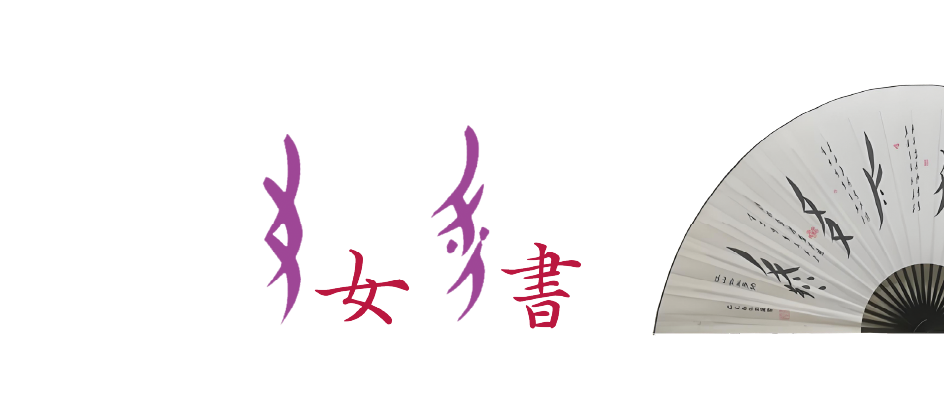

女書又稱“女字”,是世上獨一無二的女性文字,一直以“傳女不傳男,母傳女,老傳少”的方式,在湖南江永縣一帶流傳,女子方能讀懂。女書常用字僅數百個,字符呈長菱形,娟秀纖細,只有點、豎、斜、弧四種筆畫,寫在摺扇紙張之上,亦繡在花帶、巾帕等物上。女書一字一音,五言或七言成句,以當地土語吟唱,故又稱“女書歌”。

中國自古“書同文”,以漢字為主要書寫文字,為何還要另造新字?答案很簡單:男尊女卑。

在那個崇尚纏足、三步不出閨門的年代,江永的婦女大多沒有機會讀書識字,只能在紡紗織布間消磨青春。即便嫁人,世界依舊逼仄,紡車的咿呀聲、灶台的煙火氣、孩子的哭鬧聲成為她們終身的囹圄。她們無法學習漢字,於是便創造自己的文字。博學的男子稱為“君子”,精通女書的女子便稱為“君子女”。君子女胡慈珠的《女書之歌》道盡箇中辛酸:“新華女子讀女書,不為當官不為名。只為女人受盡苦,要憑女書訴苦情。”舊時女性有太多的悲苦要傾訴:所嫁非人的哀怨、婆家欺凌的酸楚、守寡無子的淒涼⋯⋯這些苦難對婦女來說絕不陌生,但唯獨在江永這個荒僻之地,女子化身倉頡造字,以隱秘而獨特的密碼互相溝通,互相扶持。

江永一帶的年輕姑娘常義結金蘭,其中同年出生、性情投契的更會結為“老同”。雙方家庭為隆重其事,不但特意修書,還會舉行結拜儀式,兩人結下盟誓,一生不離不棄。當地女子以女書在手帕、信箋、摺扇上寫下私密之語,與姊妹或老同互訴衷腸。每逢四月初八鬥牛節、六月六日吹涼節,村裏的姑娘都會聚在一起,讀紙、讀扇、習女書、做針線活,你一言,我一語,道出自己的淒楚,聆聽他人的愁苦,給予彼此慰藉和力量。凡有婚嫁,好姊妹都會在新娘婚後第三天,帶着專為新娘而寫的三朝書往婆家,交給女眷在眾人面前唱讀。執筆者用女書記下昔日情誼,道出不捨,當中還有規勸之辭、慶賀之語,亦順道一吐苦水。

到了晚年,婦女用纖巧的女書寫自傳,把一輩子的甜酸苦辣,盡寄字裏行間,當一回自己故事的主角。然而,當地有“人死書焚”的習俗,女書自傳大多成為殉葬品,不是長埋地下,就是燒成灰燼,以致存世作品寥寥無幾。

女書不僅是女性之間情感交流的重要工具,還是祭祀神靈必備的書寫和吟詠媒介。每年五月,江永的婦女把願望寫在紙上扇上,帶往花山廟祭祀姑婆神。儀式完成後,想學女書的姑娘可取一份禱文回家摹寫學習,來年祭拜時連同自己新寫的祭文一併帶回廟中。滿載人間所求所願的廟宇,漸成傳授女書的知識殿堂。

時代進步了,女性也能接受正規教育,漢字不再是男性專用的“男書”,女書難免沒落。直到上世紀八十年代,這種古字在瀕臨失傳之際,終於走出偏僻山鄉,進入國人視野。二零零四年,最後一位在傳統生活環境自然習得女書的傳人陽煥宜去世,但女書並未就此沉寂。女書不但在二零零六年榮列國家首批非物質文化遺產名錄,更成為文藝創作的靈感源泉。除了鄺麗莎的小說《雪花與秘扇》和由李冰冰、全智賢擔綱演出的同名電影外,國際著名作曲家譚盾的交響詩《女書》,以及獲提名奧斯卡最佳紀錄長片的《密語者》,都以江永女書為主題。

女書宛如從塵埃中綻放的嬌花,在困厄中茁長,象徵着女子的情誼、才華與覺醒。那如劍如柳的一筆一畫勾勒出一個時代的悲喜,亦訴說着女性如何自強自立,最終成為自己的主人。