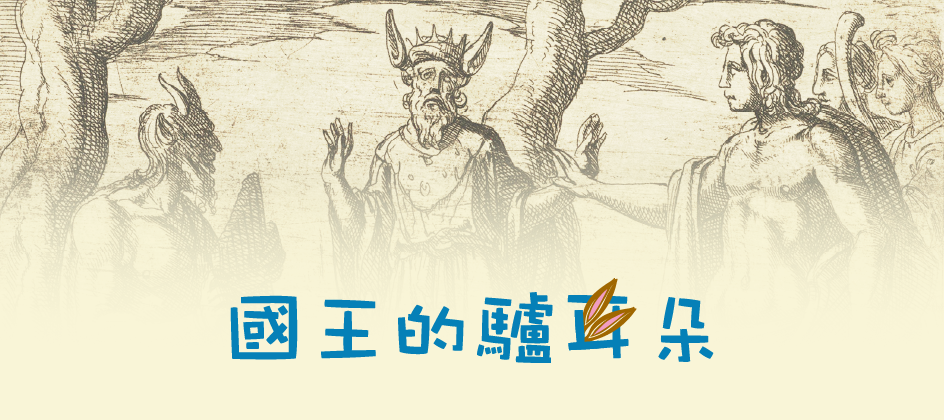

在希臘神話裏,彌達斯王的貪婪和愚蠢人所共知。他向酒神求得點石成金的能力,結果卻幾乎餓死,後來更因為好管閒事,介入牧神潘恩與太陽神阿波羅之爭而惹禍上身,付上沉重代價。

潘恩要與阿波羅比試,看誰的音樂造詣更勝一籌。擔任評判的山神宣布阿波羅勝出,旁邊的彌達斯卻大聲反對,投訴賽果不公(另一版本是彌達斯自己當裁判,讓潘恩勝出)。阿波羅認為彌達斯蠢鈍如驢,不配有人的耳朵,於是給他一對驢耳朵。

彌達斯羞恥難堪,終日以頭巾裹住雙耳。替他理髮的僕人自知要守口如瓶,但又憋得難受,只好跑到田野挖洞傾吐,完事後把洞填好。沒想到這個地方竟長出蘆葦。有風吹過,人們就聽到蘆葦叢傳出“國王長着驢耳朵”的低語。彌達斯想掩藏的糗事,到頭來人人皆知。

有趣的是,在不同文化裏都可以看到驢耳朵的影子。十三世紀高麗高僧一然編撰的《三國遺事》中,長出驢耳的是新羅國的景文王。唯一知道秘密的人,是為他縫製襆頭的匠人。這個帽匠臨死前才敢到竹林深處說出秘密。每當風起時,“吾君耳如驢耳”的話就在林間飄揚。景文王聞之大怒,下令砍竹,改種山茱萸。可是,風再起時,山茱萸仍發出“吾君耳長”之語,只是沒提“驢子”而已。砍竹毀林之舉,終究是白費功夫。

蒙古民間傳說《驢耳汗》的情節與上文故事雷同。汗王長有驢耳,每次剃頭後就把剃頭匠滅口。有一天,這份致命差事落到一個少年頭上。少年的母親深知凶險,於是特地做了幾塊奶酪,拌進自己的乳汁。少年按照母親的話,替汗王剃頭時吃下一塊。汗王看着有滋有味,便要了一塊來吃。

少年見汗王吃下奶酪,便說:“奶酪是以家母乳汁所製。”汗王聞言,頓時懊悔不已。原來,根據蒙人習俗,二人同吃一母之乳便為“奶兄弟”,等同手足。汗王說道:“咱們已成親兄弟,我不殺你,但驢耳這事,決不可告訴別人。”少年守着秘密,鬱結難解,於是找來一個老鼠洞,對着洞中傾吐。後來汗王路過,竟聽到洞中傳來“汗王長有驢耳朵”的話,心想此事反正已傳開,以後就不再殺剃頭匠了。

驢耳朵的故事是沿中東、中亞還是朝鮮流傳到蒙古,尚無定論。各地故事儘管細節略有出入,但道理大致相同:保密代價不輕,會讓人憋出內傷。另一個啓示,就是秘密難守,一旦外泄,就會傳揚開去,無法補救。如何防止泄密?又或如何才能兩全其美?大家不妨看看葡萄牙的版本。

國王苦無子嗣,向三個仙女許願後,終於喜獲麟兒。兩個仙女賦予王子俊俏的容貌、健康的身體、過人的智慧。第三個仙女卻認為,王子這麼優秀,容易目中無人,所以要送他特別的禮物──一雙驢耳朵。

王子日漸長大,耳朵愈來愈長。國王找了可靠的僕人替王子理髮。故事接着如何發展,相信不難猜中。國王得悉這個秘密舉國皆知,怒不可遏,要把這個理髮師處死。此時,王子當眾脫下帽子,露出耳朵,向父親求情道:“現在這不是秘密了。人不應該因為說實話而受罰。父王,求您放過他吧。”仙女看見王子宅心仁厚,大感欣慰,便把他的驢耳變回人耳。

在這個皆大歡喜的版本中,故事終於有了不同的結局。身體的異狀被公諸於世,王子非但沒有驚惶失措,反而選擇向世人坦白,並寬恕他人的過錯。王子擁有一顆寬容、勇敢、自信的心,即使仙女沒有讓他的耳朵恢復原貌,他亦定能活得自在。我們或有一些與眾不同之處,因為害怕別人的目光而極力掩蓋。與其懼怕秘密曝光,時刻忐忑不安,何不像王子般坦然接納自己的不完美,讓“驢耳朵”不再是不能說的秘密?

圖片:坦佩斯塔的版畫《彌達斯長着驢耳朵》